CJ古文_tuti02_06

■文

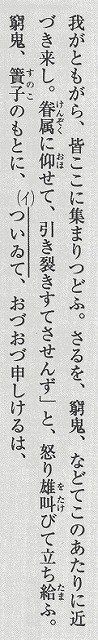

■ポイントQue

□

■ポイントAns

■訳

■参考

土屋の古文講義―代々木ゼミ方式 (2)

<amazonレビュー>

”1と2をやれば国語の試験が難しい早稲田でもなんとかついていけると思います。”

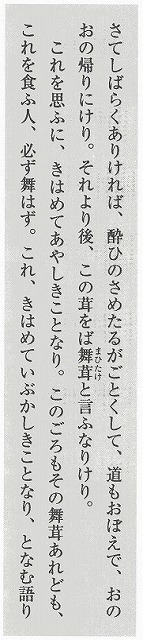

■文

■ポイントQue

□

■ポイントAns

■訳

■参考

土屋の古文講義―代々木ゼミ方式 (2)

<amazonレビュー>

”1と2をやれば国語の試験が難しい早稲田でもなんとかついていけると思います。”

CJ古文_tuti02_05

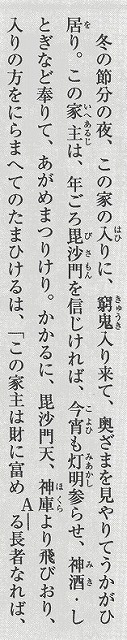

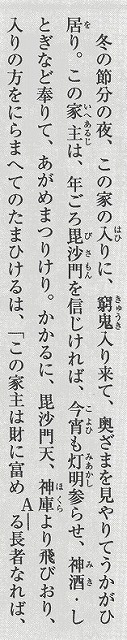

■文

■ポイントQue

□

■ポイントAns

■訳

■参考

土屋の古文講義―代々木ゼミ方式 (2)

<amazonレビュー>

”使い方としては古文の紙面をコピーしてノートに貼って詳しい解説の内容を書き込んでいくのです。ゴリゴリ自分の手で勉強していけばたくさんの古文知識も頭の中に残ります。”

■文

■ポイントQue

□

■ポイントAns

■訳

■参考

土屋の古文講義―代々木ゼミ方式 (2)

<amazonレビュー>

”使い方としては古文の紙面をコピーしてノートに貼って詳しい解説の内容を書き込んでいくのです。ゴリゴリ自分の手で勉強していけばたくさんの古文知識も頭の中に残ります。”

CJ古文_tuti02_04

■文

■ポイントQue

□

■ポイントAns

■訳

■参考

土屋の古文講義―代々木ゼミ方式 (2)

<amazonレビュー>

”古文講義2ということですが1よりもかなり難しくなっています。”

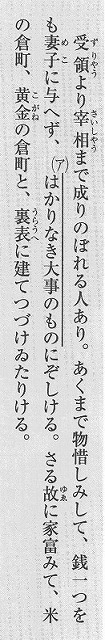

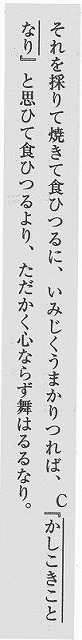

■文

■ポイントQue

□

■ポイントAns

■訳

■参考

土屋の古文講義―代々木ゼミ方式 (2)

<amazonレビュー>

”古文講義2ということですが1よりもかなり難しくなっています。”

CJ古文_tuti02_03

■文

■ポイントQue

□

■ポイントAns

■訳

■参考

土屋の古文講義―代々木ゼミ方式 (2)

<amazonレビュー>

”1と2をやれば国語の試験が難しい早稲田でもなんとかついていけると思います。”

■文

■ポイントQue

□

■ポイントAns

■訳

■参考

土屋の古文講義―代々木ゼミ方式 (2)

<amazonレビュー>

”1と2をやれば国語の試験が難しい早稲田でもなんとかついていけると思います。”

CJ古文_tuti02_02

■文

■ポイントQue

□

■ポイントAns

■訳

■参考

土屋の古文講義―代々木ゼミ方式 (2)

<amazonレビュー>

”使い方としては古文の紙面をコピーしてノートに貼って詳しい解説の内容を書き込んでいくのです。ゴリゴリ自分の手で勉強していけばたくさんの古文知識も頭の中に残ります。”

■文

■ポイントQue

□

■ポイントAns

■訳

■参考

土屋の古文講義―代々木ゼミ方式 (2)

<amazonレビュー>

”使い方としては古文の紙面をコピーしてノートに貼って詳しい解説の内容を書き込んでいくのです。ゴリゴリ自分の手で勉強していけばたくさんの古文知識も頭の中に残ります。”

CJ古文_tuti02_01

■文

■ポイントQue

□

■ポイントAns

■訳

■参考

土屋の古文講義―代々木ゼミ方式 (2)

<amazonレビュー>

”古文講義2ということですが1よりもかなり難しくなっています。”

■文

■ポイントQue

□

■ポイントAns

■訳

■参考

土屋の古文講義―代々木ゼミ方式 (2)

<amazonレビュー>

”古文講義2ということですが1よりもかなり難しくなっています。”

■文

■ポイント

□

■訳

■参考

土屋の古文講義―代々木ゼミ方式 (1)

”この本のおかげで古文分野の得点力がおどろくほどアップしました。

現代文は得意だけど、古文が苦手というナマケモノにもってこい。”

<amazonレビュー>

■ポイント

□

■訳

■参考

土屋の古文講義―代々木ゼミ方式 (1)

”この本のおかげで古文分野の得点力がおどろくほどアップしました。

現代文は得意だけど、古文が苦手というナマケモノにもってこい。”

<amazonレビュー>

■文

■ポイント

□

■訳

■参考

土屋の古文講義―代々木ゼミ方式 (1)

”この本のおかげで古文分野の得点力がおどろくほどアップしました。

現代文は得意だけど、古文が苦手というナマケモノにもってこい。”

<amazonレビュー>

■ポイント

□

■訳

■参考

土屋の古文講義―代々木ゼミ方式 (1)

”この本のおかげで古文分野の得点力がおどろくほどアップしました。

現代文は得意だけど、古文が苦手というナマケモノにもってこい。”

<amazonレビュー>

■文

■ポイント

□

■訳

■参考

土屋の古文講義―代々木ゼミ方式 (1)

”この本のおかげで古文分野の得点力がおどろくほどアップしました。

現代文は得意だけど、古文が苦手というナマケモノにもってこい。”

<amazonレビュー>

■ポイント

□

■訳

■参考

土屋の古文講義―代々木ゼミ方式 (1)

”この本のおかげで古文分野の得点力がおどろくほどアップしました。

現代文は得意だけど、古文が苦手というナマケモノにもってこい。”

<amazonレビュー>

古文文法 接続助詞「に」

■視点

【接続】 連体形-

【意味】

・逆接確定条件 「ノニ・ケレドモ」

・順接確定条件 「ト・トコロ」

・原因条件 「ノデ」

■例文

【その1】

1.我一人さかしがり、抱きもち給へりけるに、この人に息をのべ給ひてぞ悲しきこともおぼされける

2.よろづのこと、来し方行く末思ひ続け給に、悲しきことさまざまなり

3.これかれそそき侍らむもうるさきに、異を厚くしてまゐらせむ

【その1の解説】

1.逆接確定条件

「自分一人がしっかりし、(侍女を)抱きかかえていらっしゃったが、この人を見てほっとなさって悲しいこともお考えになられた」

A:「自分しっかり=緊張」

B:「ほっとする」

A対比B

2.順接確定条件

「いろいろなことを、過去と未来をお考えになると、悲しいことはさまざまである」

A:「考える」

B:「悲しいことはいろいろある」

A→B

3.原因条件

「あれこれと忙しくしますのもわずらわしいので、別のを厚くして差し上げましょう」

A:「わずらわしい」

B:「別のを差し上げる」

A→B

■視点

【接続】 連体形-

【意味】

・逆接確定条件 「ノニ・ケレドモ」

・順接確定条件 「ト・トコロ」

・原因条件 「ノデ」

■例文

【その1】

1.我一人さかしがり、抱きもち給へりけるに、この人に息をのべ給ひてぞ悲しきこともおぼされける

2.よろづのこと、来し方行く末思ひ続け給に、悲しきことさまざまなり

3.これかれそそき侍らむもうるさきに、異を厚くしてまゐらせむ

【その1の解説】

1.逆接確定条件

「自分一人がしっかりし、(侍女を)抱きかかえていらっしゃったが、この人を見てほっとなさって悲しいこともお考えになられた」

A:「自分しっかり=緊張」

B:「ほっとする」

A対比B

2.順接確定条件

「いろいろなことを、過去と未来をお考えになると、悲しいことはさまざまである」

A:「考える」

B:「悲しいことはいろいろある」

A→B

3.原因条件

「あれこれと忙しくしますのもわずらわしいので、別のを厚くして差し上げましょう」

A:「わずらわしい」

B:「別のを差し上げる」

A→B

古文文法 「たり」 存続・完了

■視点

【接続】連用形-

【活用】未然 連用 終止 連体 已然 命令

【活用 たら たり たり たる たれ たれ ラ変型

【意味】

・存続(~シテイル)存在し続ける

・完了(~シテシマッタ)物事が完全に終わること

【区別】ナシ

視点)

■例文

【その1】

1.飛鳥川、淵瀬変はらず流れたり

2.木をいたづらに立てたり

【その1の解説】

1.存続

「飛鳥川は深い所と浅い所が変わらず流れている」

→(~川が~流れていることが 続いている

・「名詞、~」 → 名詞が主語

2.存続

「木を無駄に立てている」

→(木が~に立っているのが 続いている)

・「いたづらに」 → 「無駄ニ」

cf)

無駄

=役に立たないこと。効果・効力がないこと。「─な金を使う」「時間を─にする」

彼女に電話で連絡をとろうとしたがむだであった I made a useless attempt to reach her by phone.

彼女に話してもむだだ It is useless to talk to her.

抵抗してもむだだ It's no use resisting.(it is no use doing [to do]

)

むだな試みをする make a futile attempt

ぬれた木で火を起こそうとするのはむだなことである It is hopeless to try to build a fire with wet wood.

彼の骨折りはすべてむだだった All his labor was in vain.

cf)

●存続

=

・ひきつづいて存すること。存在し続けること。「施設を―させる」「契約の―を認める」

・引き続いて存在すること。また、引き続き残しておくこと。「赤字路線の─が危ぶまれる」

存続

continuance 〔場所・状態・地位の〕存続〔of, in, at〕

subsistence 正式生存; 存続

standing [しばしば long ~] 存続, 継続; 存続期間

❖存続期間

the duration 正式; lifetime

他動詞)

交通規則を存続させる continue the traffic regulations

会が存続できるかどうか危ぶまれている It is doubtful whether the circle can continue.

自動詞)

live (自)〈人・物・事が〉〔死後(も)〕存続する〔after〕, 〔記憶に〕残る(+on)〔in〕

夜中雨が降り続けてる the rain persist throughout the night

日本だけの犬の種類が存在する This kind of dog exists only in japan

carry through [自] 存続する, 生き残る

●完了

=

・物事が完全に終わること、完全に終えること。「補修工事が─する」「場内の点検を─する」「準備─」

完了

名詞)

仕事を完了して at the completion of the work

遂行しやすい計画 a plan easy of accomplishment

形容詞)

*叙述的に(ある物事について順を追って述べること。)

彼女の作品はもう完成している Her work is now complete.

他動詞)

計画を完了する perfect a plan

仕事をすます finish a task

■視点

【接続】連用形-

【活用】未然 連用 終止 連体 已然 命令

【活用 たら たり たり たる たれ たれ ラ変型

【意味】

・存続(~シテイル)存在し続ける

・完了(~シテシマッタ)物事が完全に終わること

【区別】ナシ

視点)

■例文

【その1】

1.飛鳥川、淵瀬変はらず流れたり

2.木をいたづらに立てたり

【その1の解説】

1.存続

「飛鳥川は深い所と浅い所が変わらず流れている」

→(~川が~流れていることが 続いている

・「名詞、~」 → 名詞が主語

2.存続

「木を無駄に立てている」

→(木が~に立っているのが 続いている)

・「いたづらに」 → 「無駄ニ」

cf)

無駄

=役に立たないこと。効果・効力がないこと。「─な金を使う」「時間を─にする」

彼女に電話で連絡をとろうとしたがむだであった I made a useless attempt to reach her by phone.

彼女に話してもむだだ It is useless to talk to her.

抵抗してもむだだ It's no use resisting.(it is no use doing [to do]

)

むだな試みをする make a futile attempt

ぬれた木で火を起こそうとするのはむだなことである It is hopeless to try to build a fire with wet wood.

彼の骨折りはすべてむだだった All his labor was in vain.

cf)

●存続

=

・ひきつづいて存すること。存在し続けること。「施設を―させる」「契約の―を認める」

・引き続いて存在すること。また、引き続き残しておくこと。「赤字路線の─が危ぶまれる」

存続

continuance 〔場所・状態・地位の〕存続〔of, in, at〕

subsistence 正式生存; 存続

standing [しばしば long ~] 存続, 継続; 存続期間

❖存続期間

the duration 正式; lifetime

他動詞)

交通規則を存続させる continue the traffic regulations

会が存続できるかどうか危ぶまれている It is doubtful whether the circle can continue.

自動詞)

live (自)〈人・物・事が〉〔死後(も)〕存続する〔after〕, 〔記憶に〕残る(+on)〔in〕

夜中雨が降り続けてる the rain persist throughout the night

日本だけの犬の種類が存在する This kind of dog exists only in japan

carry through [自] 存続する, 生き残る

●完了

=

・物事が完全に終わること、完全に終えること。「補修工事が─する」「場内の点検を─する」「準備─」

完了

名詞)

仕事を完了して at the completion of the work

遂行しやすい計画 a plan easy of accomplishment

形容詞)

*叙述的に(ある物事について順を追って述べること。)

彼女の作品はもう完成している Her work is now complete.

他動詞)

計画を完了する perfect a plan

仕事をすます finish a task

古文文法 「けり」 詠嘆・過去

■視点

【接続】連用形-

【活用】未然 連用 終止 連体 已然 命令

【活用】けら ○ けり ける けれ ○

【意味】・過去 「~タ」

・詠嘆 「~ヨ、~ナァ」 <和歌の中、会話文中、感想を示してる文>

cf)

詠嘆法=

強い感動を表す修辞法

【区別】形容詞 or 伝聞過去の助動詞

視点)接続する上が連用形かどうか

・形容詞「なし」の已然形の一部

葉こそなけれ

・伝聞過去の助動詞「けり」の已然形

葉こそなかりけれ

(*「かり」が連用形)

(*「こそ」の係り助詞が文末を已然形にさせる)

■例文

【その1】

1.ちごこそうつくしかりけれ。

2.七夕まつるこそなまめかしけれ。

3.身はいやしながら母なむ宮なりける。

4.深山には松の雪だに消えなくに都は野辺の若菜摘みけり

5.「命長きは憂きことにこそありけれ」と思しけり

【その1の解説】

1.詠嘆・伝聞過去の助動詞

「赤ん坊ははかわいいなぁ」

「かり」が連用形 → 詠嘆・過去の助動詞

係り助詞がつくと → 前に主語がある

2.形容詞の一部

「七夕を祭るのは優美である」

「けれ」の上が連用形でない → 形容詞の一部

3.伝聞過去の助動詞

「身分は低いが母は宮中の人だった」

接続助詞「ながら」 → 連用形、体言、形容詞の語幹-、逆接「ケド」

「いやし」 → 「1.身分が低い 2.不思議だ 3.□」

cf)

語幹

=国文法で、活用語の中の変化しない部分

4.詠嘆

「山の奥では松に降り積もった雪さえ消えていないのに、都では野辺の若菜をつんでいるよ」

和歌中にある「けり」 → 詠嘆「~ヨ」

「だに」類推の副助詞 → 「~サエ」

接続助詞「に」 → 連体形-、逆接「ケド」

類推)

軽い:雪が降り積もっている

重い:若菜をつんでいる

要は

都会の季節が暖かくなっていることをより強く言いたい

5.詠嘆

「長生きすることは辛いことであるなぁ」と思った

会話文中の「けり」 → 詠嘆「~ダナァ」

「憂きこと」 → 「辛イコト」

cf)

類推=

・類似の点をもとにして他の物事を推し量ること

・前文に軽いものをあげて 後文にもっと重いことを想像させること

analogy

…から類推して by analogy with ... =on the analogy of ...

◇類推する

analogize

(他)…を〔…と〕類比(して説明)する〔to, with〕

◇類推で

by parity of reasoning

■視点

【接続】連用形-

【活用】未然 連用 終止 連体 已然 命令

【活用】けら ○ けり ける けれ ○

【意味】・過去 「~タ」

・詠嘆 「~ヨ、~ナァ」 <和歌の中、会話文中、感想を示してる文>

cf)

詠嘆法=

強い感動を表す修辞法

【区別】形容詞 or 伝聞過去の助動詞

視点)接続する上が連用形かどうか

・形容詞「なし」の已然形の一部

葉こそなけれ

・伝聞過去の助動詞「けり」の已然形

葉こそなかりけれ

(*「かり」が連用形)

(*「こそ」の係り助詞が文末を已然形にさせる)

■例文

【その1】

1.ちごこそうつくしかりけれ。

2.七夕まつるこそなまめかしけれ。

3.身はいやしながら母なむ宮なりける。

4.深山には松の雪だに消えなくに都は野辺の若菜摘みけり

5.「命長きは憂きことにこそありけれ」と思しけり

【その1の解説】

1.詠嘆・伝聞過去の助動詞

「赤ん坊ははかわいいなぁ」

「かり」が連用形 → 詠嘆・過去の助動詞

係り助詞がつくと → 前に主語がある

2.形容詞の一部

「七夕を祭るのは優美である」

「けれ」の上が連用形でない → 形容詞の一部

3.伝聞過去の助動詞

「身分は低いが母は宮中の人だった」

接続助詞「ながら」 → 連用形、体言、形容詞の語幹-、逆接「ケド」

「いやし」 → 「1.身分が低い 2.不思議だ 3.□」

cf)

語幹

=国文法で、活用語の中の変化しない部分

4.詠嘆

「山の奥では松に降り積もった雪さえ消えていないのに、都では野辺の若菜をつんでいるよ」

和歌中にある「けり」 → 詠嘆「~ヨ」

「だに」類推の副助詞 → 「~サエ」

接続助詞「に」 → 連体形-、逆接「ケド」

類推)

軽い:雪が降り積もっている

重い:若菜をつんでいる

要は

都会の季節が暖かくなっていることをより強く言いたい

5.詠嘆

「長生きすることは辛いことであるなぁ」と思った

会話文中の「けり」 → 詠嘆「~ダナァ」

「憂きこと」 → 「辛イコト」

cf)

類推=

・類似の点をもとにして他の物事を推し量ること

・前文に軽いものをあげて 後文にもっと重いことを想像させること

analogy

…から類推して by analogy with ... =on the analogy of ...

◇類推する

analogize

(他)…を〔…と〕類比(して説明)する〔to, with〕

◇類推で

by parity of reasoning

■AtoZ

私は兄たちに許されているのか、いないのかを考えてしまう

↓

私が兄たちを愛していることが大切だと知る

■DIY展開法

ポイント)

状態、心理、行動を追っていく

状況場面、変化に注意する

■展開してみる

□

a状態)

b心理)

c行動)

|

=link)

|

a状態)

b心理)

c行動)

|

=link)

私は兄たちに許されているのか、いないのかを考えてしまう

↓

私が兄たちを愛していることが大切だと知る

■DIY展開法

ポイント)

状態、心理、行動を追っていく

状況場面、変化に注意する

■展開してみる

□

a状態)

b心理)

c行動)

|

=link)

|

a状態)

b心理)

c行動)

|

=link)

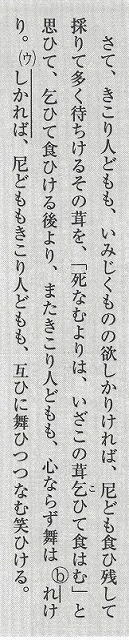

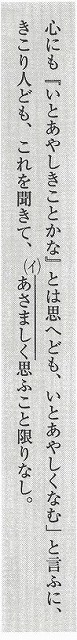

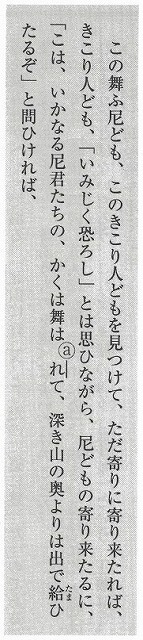

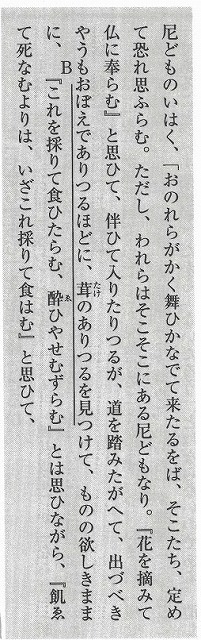

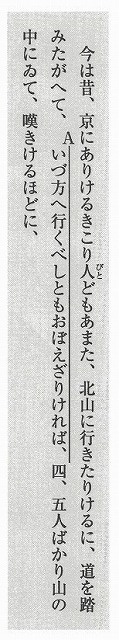

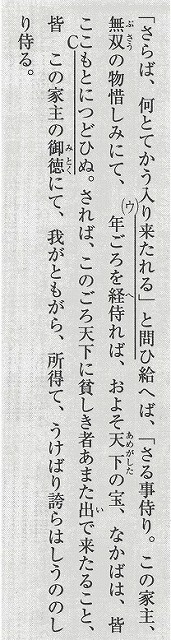

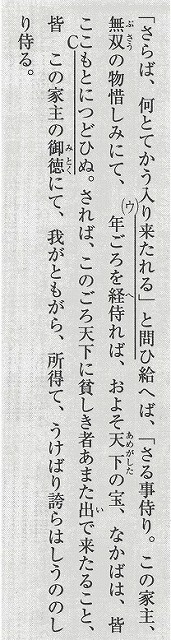

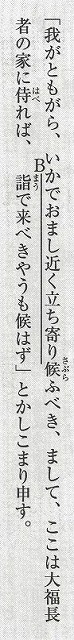

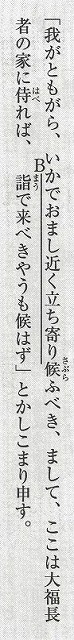

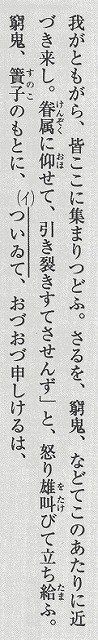

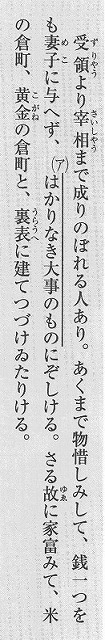

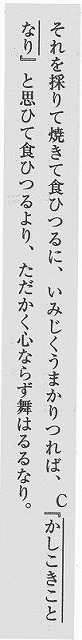

■原文

1)今は昔、京にありけるきこり人どもあまた、北山に行きたりけるに、

2)道踏みたがへて、ひづ方へと行くべしともおぼえざりければ、

3)四、五人ばかり山の中にゐて、嘆ききけるほどに、

4)山奥の方より、人あまた来れば、

5)あやしく、「何者の来たるにかあらむ」と思ひけるほどに、

■ステップ Q

1)

・ありける

・行きたりけるに、

・SV関係

2)

・いづ方へ

・行くべし

・おぼえざりければ、

3)

・四,五人ばかり

・山の中にゐて

・嘆ききける

4)

・来れば

5)

・あやしく

・何者の

・来たるにかあらむ

・思ひけるほどに

■ステップ A

1)

・ありける

「あり」連用 + 「ける」伝聞過去の助動詞「~タ」-連体形

・行きたりけるに

「たり」 : □連用形

「ける」 : 連用形-□伝聞過去の助動詞「~タ」-終止形

「に」:接続助詞(・・・トコロ)

・SV関係

S(主語)を見たら→ V(述語)を見つける

V(述語)を見たら→ S(主語)を見つける

ことによってストーリー把握していく

2)

・いづ方へ

cf>『疑問』

when

where

why

how

□参考)

文法ノート

・行くべし

「べし」 : 適当「・・・ヨイ」

・おぼえざりければ、

「おぼゆ」 : (意味)1.思われる、 2.(小さい頃を)思い出す 3.(妹に)に似ている

「ければ」 : 已然形+「ば」 = 順接確定条件 「・・・ノデ」

→ 原因を表す「・・・(道に迷った という原因がある)ノデ・・・(困った という結果に)」

因果関係の押さえどころ

3)

・四,五人ばかり

「ばかり」 : 「・・・ホドニ」程度を表す

・山の中にゐて

「ゐ(居)」 : 「座ル」

・嘆ききける

「ける」 : □

4)

・来れば

「来れば」 :已然形+「ば」 「・・・ノデ」原因

→「山の奥から人が大勢くるという原因で→あやしく・・・思っている という結果に」

5)

・あやしく

「あやしく」 : (意味)1.(服が)粗末だ 2.(農民は)身分が低い 3.(夜の森は)不思議で

・何者の

「の」 : 主格(・・・ガ) 、連体格□

・来たるにかあらむ = 「・・・デアロウカ」

「たる」

「に」 : 断定

「か」 : 疑問の係り助詞

「あら」 :

「む」 :

・思ひけるほどに

「ける」 :

■訳

1)今は昔のことになったが、京にいた木こりたちが大勢で、北山に出かけたところ、

2)道を間違えて、どちらの方へと行ったらよいのか分からなくなったので、

3)四、五人のど山の中に座り込んで、嘆いていたところ、

4)山の奥の方から、人が大勢やってきたので、

5)不思議に「どんな人が来たのだろうか」と思っていたところ、

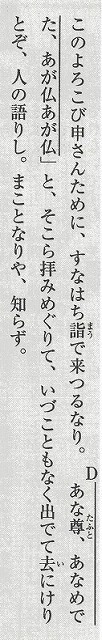

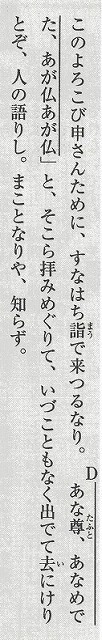

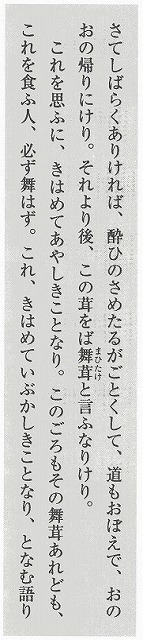

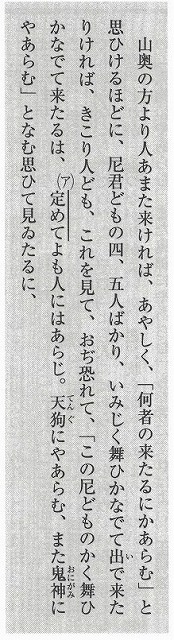

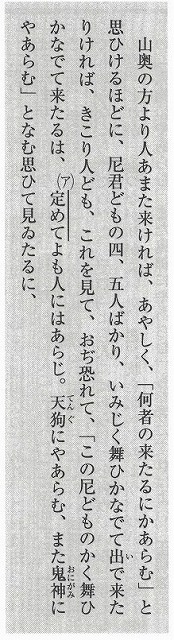

1)今は昔、京にありけるきこり人どもあまた、北山に行きたりけるに、

2)道踏みたがへて、ひづ方へと行くべしともおぼえざりければ、

3)四、五人ばかり山の中にゐて、嘆ききけるほどに、

4)山奥の方より、人あまた来れば、

5)あやしく、「何者の来たるにかあらむ」と思ひけるほどに、

■ステップ Q

1)

・ありける

・行きたりけるに、

・SV関係

2)

・いづ方へ

・行くべし

・おぼえざりければ、

3)

・四,五人ばかり

・山の中にゐて

・嘆ききける

4)

・来れば

5)

・あやしく

・何者の

・来たるにかあらむ

・思ひけるほどに

■ステップ A

1)

・ありける

「あり」連用 + 「ける」伝聞過去の助動詞「~タ」-連体形

・行きたりけるに

「たり」 : □連用形

「ける」 : 連用形-□伝聞過去の助動詞「~タ」-終止形

「に」:接続助詞(・・・トコロ)

・SV関係

S(主語)を見たら→ V(述語)を見つける

V(述語)を見たら→ S(主語)を見つける

ことによってストーリー把握していく

2)

・いづ方へ

cf>『疑問』

when

where

why

how

□参考)

文法ノート

・行くべし

「べし」 : 適当「・・・ヨイ」

・おぼえざりければ、

「おぼゆ」 : (意味)1.思われる、 2.(小さい頃を)思い出す 3.(妹に)に似ている

「ければ」 : 已然形+「ば」 = 順接確定条件 「・・・ノデ」

→ 原因を表す「・・・(道に迷った という原因がある)ノデ・・・(困った という結果に)」

因果関係の押さえどころ

3)

・四,五人ばかり

「ばかり」 : 「・・・ホドニ」程度を表す

・山の中にゐて

「ゐ(居)」 : 「座ル」

・嘆ききける

「ける」 : □

4)

・来れば

「来れば」 :已然形+「ば」 「・・・ノデ」原因

→「山の奥から人が大勢くるという原因で→あやしく・・・思っている という結果に」

5)

・あやしく

「あやしく」 : (意味)1.(服が)粗末だ 2.(農民は)身分が低い 3.(夜の森は)不思議で

・何者の

「の」 : 主格(・・・ガ) 、連体格□

・来たるにかあらむ = 「・・・デアロウカ」

「たる」

「に」 : 断定

「か」 : 疑問の係り助詞

「あら」 :

「む」 :

・思ひけるほどに

「ける」 :

■訳

1)今は昔のことになったが、京にいた木こりたちが大勢で、北山に出かけたところ、

2)道を間違えて、どちらの方へと行ったらよいのか分からなくなったので、

3)四、五人のど山の中に座り込んで、嘆いていたところ、

4)山の奥の方から、人が大勢やってきたので、

5)不思議に「どんな人が来たのだろうか」と思っていたところ、

⇒センター国語2000本試験

⇒問題文

センター国語2000本試験 小説 問3

■問

■改善(解いた後の感想)

選択肢の比較するとき

選択肢の組み合わせで

確定出来ているもの と 不明で分け

□具体例

確定できているものと 異なる選択肢は

削除していき、正解の候補を絞る

時間ロスの経緯)

一発で正解を出そうとし

選択肢の組み合わせを単独で判断できないものがあるので

迷いやすい

気づいたこと)

選択肢の比較もヒントになる

⇒問題文

センター国語2000本試験 小説 問3

■問

■改善(解いた後の感想)

選択肢の比較するとき

選択肢の組み合わせで

確定出来ているもの と 不明で分け

□具体例

確定できているものと 異なる選択肢は

削除していき、正解の候補を絞る

時間ロスの経緯)

一発で正解を出そうとし

選択肢の組み合わせを単独で判断できないものがあるので

迷いやすい

気づいたこと)

選択肢の比較もヒントになる

センター国語2000本試験 小説 問2

■問

「そういう規則が、詩人を刺激する韻の法則のように、彼らの遊戯を一そう面白くする」とあるが、それはどういうことか

■ぐ(主語の補う、指示語を特定、

「彼らは、そういう規則が、詩人を刺激する韻の法則のように、彼らの遊戯を一そう面白くする」

・彼ら

⇒指示語 (L6)

「十ぐらいの子供ら」

・そういう規則が

⇒指示語 (L12-14)

「彼らの遊戯の秘密は厳重に守られていたのだ。」のために

「ばか騒ぎの間でも、彼らは決してやかましい物音を立てなかった」という規則

・彼らの遊戯を一そう面白くする

⇒理由 (L14)

「詩人を刺激する韻の法則のように」

つまり、 規則があるので 遊戯を面白くする

■選択肢

■問

「そういう規則が、詩人を刺激する韻の法則のように、彼らの遊戯を一そう面白くする」とあるが、それはどういうことか

■ぐ(主語の補う、指示語を特定、

「彼らは、そういう規則が、詩人を刺激する韻の法則のように、彼らの遊戯を一そう面白くする」

・彼ら

⇒指示語 (L6)

「十ぐらいの子供ら」

・そういう規則が

⇒指示語 (L12-14)

「彼らの遊戯の秘密は厳重に守られていたのだ。」のために

「ばか騒ぎの間でも、彼らは決してやかましい物音を立てなかった」という規則

・彼らの遊戯を一そう面白くする

⇒理由 (L14)

「詩人を刺激する韻の法則のように」

つまり、 規則があるので 遊戯を面白くする

■選択肢